Urologin Anna-Maria Kahrs erzählt über ihre Berufung und darüber, wie sie sich in der Männerwelt durchsetzt.

Es ist Freitagnachmittag. In den leeren Praxisräumen der Urologischen Gemeinschaftspraxis in Bovenden sitzen wir im Zimmer von Anna-Maria Kahrs – frisch getestet und mit zeitgemäßem Abstand. Und dennoch gibt es hier etwas, das hochgradig ansteckend ist: die gute Laune der 38-jährigen Fachärztin und ihr herzliches Lachen. Seit rund zwei Jahren teilt Kahrs ihre Woche in drei Einheiten auf: in die Zeit in der Praxis, in ihre Arbeit an der Universitätsmedizin Göttingen und in ihr Leben als Ehefrau und Mutter dreier Kinder. Im Interview spricht sie über den Spagat, den viele erfolgreiche Frauen leisten, und darüber, wie es ist, als Urologin in einer Männerdomäne Fuß zu fassen.

Frau Kahrs, was sagen Ihre Kinder, wenn sie gefragt werden, was Ihr Beruf ist?

Ob sie den Begriff der Urologin nennen würden, weiß ich nicht. Ich denke doch schon, dass sie sagen: „Mami ist Ärztin.“ [lacht] Aber wir haben uns auch schon lange darüber unterhalten, dass ich mich um das Pipimachen anderer Menschen kümmere.

Es ist Freitag, später Nachmittag. Hat Ihr Wochenende bereits angefangen?

Erst nach diesem Interview. [lacht und wird im selben Moment wieder ernst] Ich komme gerade von der onkologischen Abteilung der Fachklinik für Urologie, wo ich schwer kranke Krebspatienten medikamentös therapiert habe. Zugegeben: Das muss man erst einmal wegatmen, um es nicht mit ins Wochenende zu nehmen. Aber das klappt inzwischen ganz gut.

Uniklinik und Praxis – das klingt herausfordernd …

Ja, aber es ist machbar. Ich arbeite zu 80 Prozent und habe die Woche in je zwei Tage hier und in der Uniklinik aufgeteilt. Den eigentlich freien Mittwoch nutze ich in der Regel, um Organisatorisches aufzuarbeiten. Dafür fahre ich jedoch ehrlicherweise meist auch in die Praxis, wo ich mich besser konzentrieren kann und schneller fertig bin. Ich möchte mich nicht geistig aufteilen müssen – zu Hause finde ich ja doch immer andere Dinge, die ich tun könnte.

Wie kam es zu dieser Zweiteilung?

Die Chance, hier einzusteigen, hat sich 2019 ergeben – da war ich bereits zwei Jahre Fachärztin an der Uniklinik. Mein Chef hat mich darauf angesprochen, dass die Praxis jemanden sucht. Und da ich Dr. Scheidweiler bereits kannte, fand ich die Idee ganz charmant. Für mich war es die Chance, mal ,die andere Seite‘ kennenzulernen, also ergriff ich sie. Ganz ehrlich, erst dachte ich, dass es mir hier langweilig werden könnte. Aber das Gegenteil ist der Fall! Es ist nochmal eine ganz andere berufliche Komponente. Die Praxis ist wie ein eigenes Lebewesen, das man managt und koordiniert. Ich habe Mitarbeitende und muss Führungsqualitäten zeigen, ich erarbeite Konzepte für Patienten und stehe ihnen bei. An der Uniklinik habe ich mehr den operativen und onkologischen Bereich.

Urologie ist noch immer ein von Männern dominiertes Fachgebiet: Es gibt in Deutschland ca. 6.500 berufstätige Urologen, davon sind gerade mal 20 Prozent weiblich. Warum ist das so?

Zum einen ist die Urologie ein chirurgisches Fach. Diese Fächer haben schon seit jeher einen größeren Zulauf an männlichen Kollegen. Chirurgie bedeutet stundenlang im OP zu stehen, mit dem Umgangston im Saal umgehen zu können. Es ist schwierig, in Teilzeit zu arbeiten, da man ja nicht um 14 Uhr das Skalpell fallen lassen kann, um seine Kinder abzuholen. Schwangerschaft legt einen auch längere Zeit lahm, da Operieren in diesen Monaten immer noch nicht überall zugelassen wird.

Zum anderen denkt man bei Urologie ja auch zunächst an Männermedizin. Da ergibt es auf den ersten Blick Sinn, dies als Mann zu machen. Dass die Männermedizin aber bei Weitem nicht alles ist, was wir Urologen können, sieht man erst auf den zweiten Blick. Darum ist es wichtig, die Urologie nicht nur für Ärztinnen zugänglicher zu machen, sondern auch für Patientinnen.

Warum haben Sie sich ausgerechnet für Urologie entschieden?

Weil in meinem zweiten klinischen Semester ein Urologe um die Ecke kam und eine unglaublich lustige Vorlesung gehalten hat. [lacht] Ich besuchte sein Seminar und begriff: Das wird’s. Urologie ist ein kleines Fach, aber nicht unkompliziert, es ist spannend und ebenso vielfältig. Wir haben Patienten aller Altersgruppen und Geschlechter, Infekte, Inkontinenzbeschwerden, Vorsorge, Prostatakrebs, Nierentumor. Es ist operativ, ich kann was mit den Händen machen. Alle Aspekte der Medizin sind auf dieses Thema komprimiert. Ich liebe meinen Beruf.

Macht es für Patientinnen wirklich einen Unterschied, wenn sie von einer Ärztin behandelt werden?

Ja, ich sehe schon, dass sie bei mir entspannter über Beschwerden reden können, die ihnen oft peinlich sind. Bei uns in der Praxis habe ich sogar eine extra Frauensprechstunde eingerichtet, in der sie unter sich sind. Für eine Wohlfühlatmosphäre tausche ich dann auch die Autobilder im Wartebereich gegen Landschaftsaufnahmen. Das kommt wirklich gut an. Und bevor Sie weiterfragen: Ja, auch Männer akzeptieren mich. In meiner zwölfjährigen Facharzttätigkeit ist es mir nur zweimal passiert, dass ich abgelehnt wurde.

Apropos Männer in der Urologie. Sie haben noch während Ihrer Facharztausbildung am Weender Krankenhaus Ihre drei Kinder bekommen. War das für Sie von Nachteil?

[überlegt kurz] Jein. Chefs sind nun mal nicht begeistert, wenn man schwanger wird. Bei meiner Facharztprüfung vor fünf Jahren war ich hochschwanger mit meinem dritten Kind. Die Elternzeit haben mein Mann und ich dann hälftig geteilt, wie bei den älteren Zwillingen auch. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass es mich im Hinblick auf meine Förderung – nicht als Person – zurückgeworfen hat. Mir hatte mal ein Oberarzt gesagt, er verstünde den unstillbaren Durst mancher Frauen nach Erfolg und Anerkennung nicht. Ein Satz, der mich lange beschäftigt hat – vielleicht sogar bis heute. Na ja, Urologie ist eben ein unglaublich männlich geprägter Beruf.

Was war für Sie persönlich wichtig, um Familie und Beruf vereinbaren zu können?

Mein Mann hat als Anästhesist am Weender Krankenhaus ebenfalls eine 80-Prozent-Stelle, und wir haben jemanden, der unsere Kinder bedarfsweise betreut. Schon bei der Familiengründung waren wir uns einig, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und dass nicht ich das hauptsächlich ,wuppe‘. Dabei hat jeder von uns seine Nische: Ich weiß die Schuhgrößen unserer Kinder. Aber wenn unsere Kinder etwas wollen, neigen sie dazu, zuerst Papa zu rufen. [lacht] Bei uns ist alles klar geregelt – anders wäre es schwer zu handhaben.

Stand es für Sie immer außer Frage, Kinder zu bekommen?

Es ging tatsächlich verhältnismäßig schnell, dass mein Mann und ich uns entschieden haben, Kinder zu bekommen. Und es war klar, dass eher ich es sein werde, die medizinisch weiterkommen will, ehrgeiziger ist. Mein Mann macht seine Narkosen, liebt seinen Job und ich liebe seine Gemütlichkeit.

Hand aufs Herz: Haben Sie die letzten Fragen geärgert?

Na ja, ich finde sie schon ungerecht. Schließlich kenne ich viele männliche Kollegen mit großer Familie, die nicht danach gefragt werden. Tatsächlich müssen wir Frauen, um in den Beruf so viel Zeit zu investieren wie Männer, sehr kreativ sein, out-of-the-box denken und Lösungen finden. Wir müssen uns reinknien und Müdigkeit aushalten können, gerade wenn die Kinder klein sind. Doch ich kann nur sagen: Es ist absolut lohnenswert!

Sie haben sich also trotz aller Vorurteile und Hürden nie abschrecken lassen und Ihre Karriere 2017 mit einer Bewerbung als Fachärztin an der Uniklinik weiterverfolgt.

Richtig, obwohl ganz viele Leute mir gesagt haben: „Mit drei Kindern an die Uniklinik gehen, das geht nicht. Das kannst du nicht machen.“ Geht halt doch! Es war zugegebenermaßen eine eher ungewöhnliche Entscheidung, in einen zeitintensiveren Beruf zu wechseln, schließlich war unser Jüngster erst ein knappes Jahr alt. Doch mein Chef war absolut offen, und ich bin sehr froh, dass er mir die Chance gegeben hat. Schließlich habe ich durch den Wechsel vom Grund- zum Maximalversorger die Urologie nochmals anders kennengelernt.

Wie genau hat sich Ihr Blick an der Uniklinik geändert?

Dass man – wenn man die wirklich schwerwiegenden Krankheitsbilder mal außer Acht lässt – Dinge auch mal anders denken kann. Dass nur, weil man das hier so macht und dort anders, nicht eines davon falsch ist. Durch beide Sichtweisen habe ich viel besser die Chance, mich für ,meine‘ Meinung zu entscheiden. Das hat mich sehr geprägt. Und noch etwas anderes durfte ich dort kennenlernen, was mich enorm weitergebracht hat: das Margaret-Maltby-Mentoring-Programm zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft.

Inwiefern war das Mentoring für Sie wertvoll?

Ich war überrascht, dass es mir guttut, weil ich mich eigentlich immer für selbstbewusst genug gehalten hatte. Doch in den Seminaren habe ich viel über Resilienz, Gesprächsführung und Konfliktmanagement gelernt. Das war faszinierend. Auch an den Mentorinnen zu sehen, dass es Frauen gibt, die genau das machen, was ich möchte. Ich lernte, Forderungen zu stellen, mich absichtlich in den Vordergrund zu bringen, ohne zu denken: „Das gehört sich aber nicht.“ Leider brauchen wir Frauen noch viel zu oft einen Schubser, sonst kommen wir nicht ans Ziel. Doch wir müssen nicht immer ,everybodys darling‘ sein, sondern können laut sagen: „Ich will das jetzt!“ Und es ist auch ok, dass mein Lachen laut ist … [lacht] Wissen Sie, es ist anstrengend und schwierig, aber in jedem Fall so wert, seinen beruflichen Werdegang nach sich selbst auszurichten und nicht danach, ob man Kinder haben möchte oder nicht.

Welches Ziel peilen Sie als nächstes an?

Ich möchte nach Corona endlich mehr Themen, die ich gelernt habe, hier ins Team einbringen. Beispielsweise Resilienz, die auch den Mitarbeitenden hilft, besser mit Stress umzugehen. Und wenn ich nächstes Jahr meine Fortbildungen an der Uniklinik abgeschlossen habe – medikamentöse Tumortherapie und psychosomatische Grundversorgung – komme ich zu 100 Prozent in die Praxis. Mir gefällt hier die stärkere Identifikation mit den Patienten und die Arbeit mit einem festen Team. Darauf freue ich mich sehr!

Viel Erfolg dabei und danke für das Gespräch.

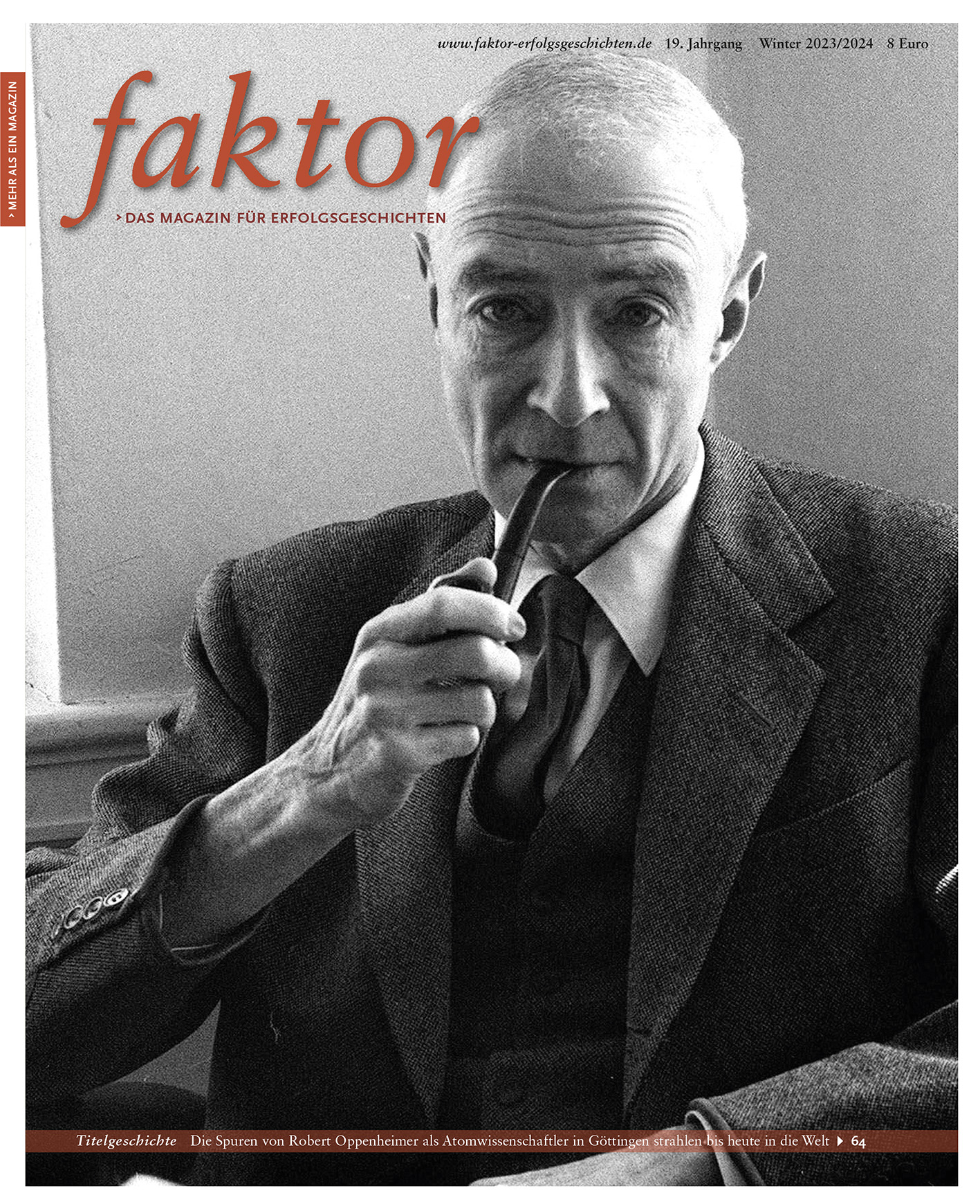

Foto: Alciro Theodoro da Silva

Zur Person

Anna-Maria Kahrs wurde 1983 in Bremen geboren und studierte Medizin an der Berliner Charité, wo sie 2007 die Nachwuchsförderung ,Die Besten für die Urologie‘ erhielt. Ihre Facharztausbildung begann sie 2009 am Weender Krankenhaus in Göttingen und wechselte nach dem Abschluss 2017 an die Klinik für Urologie (UMG). Seit 2019 arbeitet sie zusätzlich in der Urologischen Gemeinschaftspraxis Dres. Bode, Scheidweiler, Köbrich, Bauer (halber Versorgungsauftrag). Kahrs ist verheiratet, hat drei Kinder und liebt schnelle Autos. In ihrer Freizeit frönt sie den Hobbys Kochen und Garten und hält sich mit Joggen fit.