Was wir der Angst verdanken

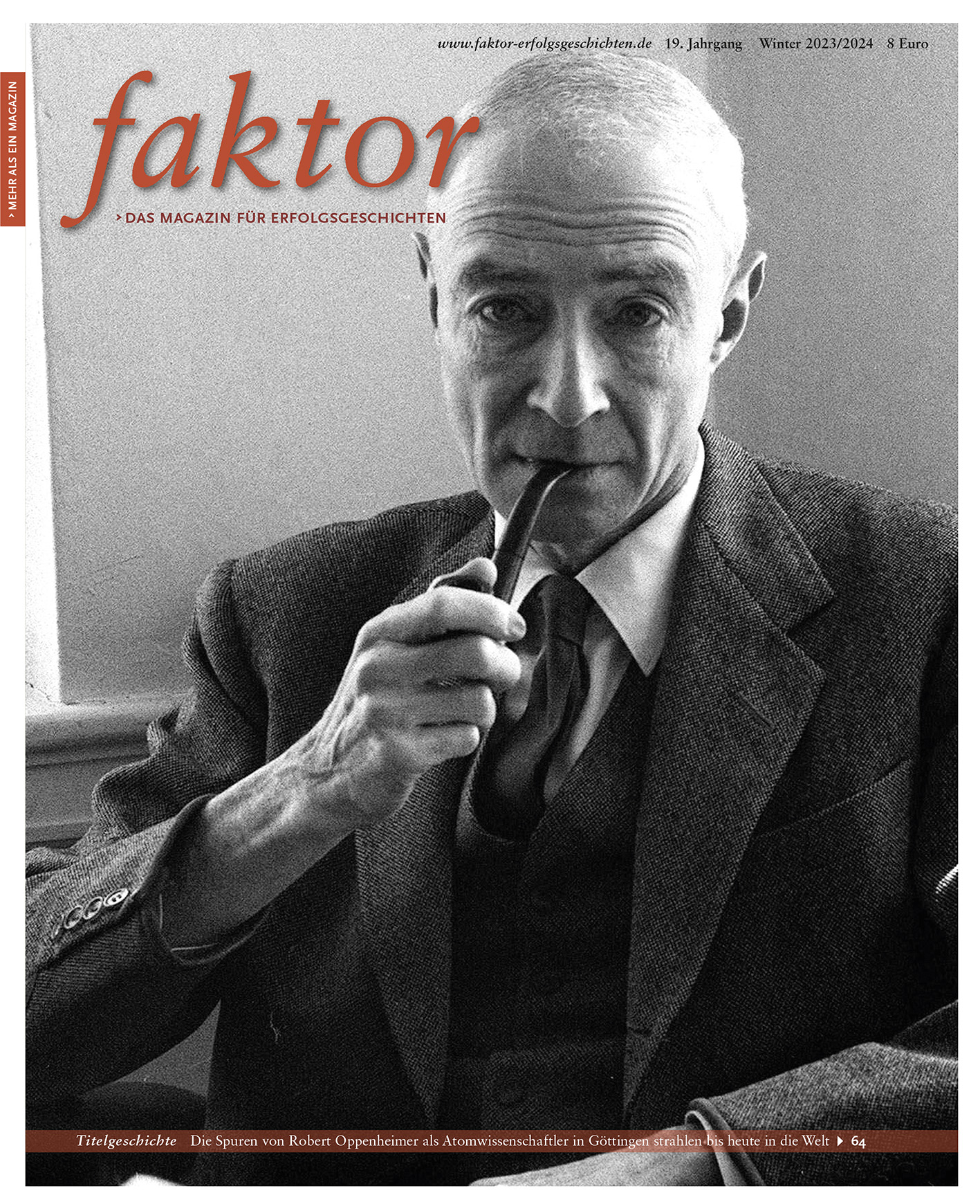

Gehirnforscher Gerald Hüther über die Angst, die uns in Zeiten von Corona begleitet, und was wir aus ihr lernen können

Mit unserem plastischen, zeitlebens lernfähigen Gehirn müssen wir erst herausfinden, worauf es im Leben ankommt. Deshalb sind und bleiben wir Suchende. Aber allzu leicht können wir uns auf dieser Suche nach einem glücklichen und sinnerfüllten Leben auch verirren, als Einzelne ebenso wie als ganze Gesellschaft. Sobald wir zu spüren beginnen, dass wir auf Abwege geraten sind, bekommen wir Angst. Und das ist gut so. Die Angst ist unser wachsamster Begleiter. Sie ermöglicht es uns, aus Fehlern zu lernen. Was aber hat uns die Angst vor dem Corona-Virus gelehrt?

Niemand hat gern Angst. Angst macht hilflos, wir fühlen uns wie gelähmt, es schnürt uns die Kehle zu, das Herz rast, die Knie beginnen zu zittern, kalter Schweiß tritt auf die Stirn. Als ob der Gedanke an das unerwartete und scheinbar unlösbare Problem, das da auf uns zukommt, nicht schon bedrohlich genug wäre, spielt nun auch noch der ganze Körper verrückt. Lange auszuhalten ist dieser Zustand nicht, deshalb versucht jeder, der in den Würgegriff der Angst geraten ist, sich möglichst schnell wieder daraus zu befreien. Allerdings sind die dafür gefundenen Lösungen nicht immer auch langfristig tragfähig.

Die einfachsten zur Bewältigung ihrer Angst von Menschen eingesetzten Strategien lassen sich gegenwärtig in Form der häufigsten Reaktionen auf die Corona-Pandemie besonders gut beobachten: leugnen und verdrängen, überwachen und kontrollieren und, nicht zuletzt, nach Schuldigen suchen, um die für das beängstigende Geschehen verantwortlich zu machen. Dabei ist es gar nicht dieses Virus, das uns Angst macht, sondern die von anderen Menschen verbreitete Vorstellung der von ihm ausgehenden Gefahr. Wenn diese Corona-Krise vorbei ist, werden wir gemeinsam der Frage nachgehen müssen, ob unsere Angst berechtigt war oder ob sie nur deshalb so groß werden konnte, weil wir uns gegenseitig Angst gemacht haben.

Angst erzwingt Veränderung

Keine andere Spezies ist in der Lage, ihre eigene Lebenswelt – und damit auch die Lebenswelt aller anderen Lebewesen – so sehr zu verändern und nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten wie wir Menschen. Und die Vertreter keiner anderen Art sind deshalb auch so sehr gezwungen, sich immer wieder neu an die von ihnen selbst hervorgebrachten Veränderungen ihrer eigenen Lebenswelt anzupassen. Indem wir irgendetwas in der Welt verändern, erzeugen wir Inkohärenzen. Wenn die hinreichend stark werden, bekommen wir Angst. Und die begleitet uns so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben, die das so entstandene Durcheinander wieder etwas kohärenter macht.

Bisher haben die meisten Menschen überall auf der Erde diese Lösungen immer wieder im Außen – also in der sie umgebenen Lebenswelt – gesucht und diese Welt so lange umgestaltet, bis sie wieder besser zu ihren Bedürfnissen und Vorstellungen passte. Zwangsläufig sind dadurch in anderen Bereichen ihrer Lebenswelt immer wieder neue Inkohärenzen entstanden. Wenn die hinreichend stark wurden, bekamen sie Angst und begannen, nach geeigneteren Lösungen zu suchen – ebenfalls wieder im Außen und ebenfalls wieder, indem sie dort erneut Veränderungen erzeugten, die sie nicht vorhergesehen hatten und die ihnen Angst machten.

Dieser Blick in unsere eigene Entwicklungsgeschichte macht auf sehr anschauliche Weise deutlich, wie sich die Menschheit als lebendes System selbst organisiert und was diesen Selbstorganisationsprozess immer wieder in eine bestimmte Richtung lenkt: die sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ergebende Notwendigkeit, den zur Aufrechterhaltung der Struktur und Funktion eines lebenden Systems erforderlichen Energieaufwand zu minimieren. Der steigt, wenn manches nicht mehr so gut zusammenpasst, und um ihn wieder zu verringern, muss eine passende, die verloren gegangene Kohärenz wiederherstellende Lösung gefunden werden. Das scheint nun schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte immer wieder so abgelaufen zu sein. Als zwangsläufiges Nebenprodukt der dabei ständig wieder auftauchenden Angst und der dann auch dafür wieder gefundenen, kohärenzstiftenden Lösungen ist etwas entstanden und ständig weiter gewachsen, was anfangs noch gar nicht vorhanden war: Erkenntnis, zunächst über die Beschaffenheit der Welt, aber dann auch zunehmend über unsere eigene Beschaffenheit.

Bis heute ist vielen Menschen noch immer nicht klar, wie leicht wir uns auf unserer Suche nach Wegen aus der Angst verirren und in fatalen Sackgassen landen können. Der immer neue Versuch, einen inkohärent gewordenen Zustand wieder etwas kohärenter zu machen, führt zwangsläufig auch zu Irrtümern. Wenn wir die endlich erkennen und die Vorstellung unserer eigenen Unfehlbarkeit erschüttert wird, bekommen wir besonders große Angst. Die lehrt uns dann das, was wir Demut nennen. Auch die Bereitschaft, fortan aus unseren Fehlern zu lernen. Vielleicht sind wir dann sogar bereit, uns selbst zu verändern. Aber bereits die Vorstellung, einen endlich erreichten und als zumindest einigermaßen passend empfundenen, kohärenten Zustand aufzugeben, macht uns Angst. Deshalb lassen wir dann doch lieber alles beim Alten, halten an unseren Gewohnheiten fest und versuchen, so zu bleiben, wie wir geworden sind. Aber auch das funktioniert nur so lange, wie die Welt in der wir leben, sich nicht allzu schnell und allzu stark zu verändern beginnt. Sonst wird es über kurz oder lang zunehmend unbehaglicher. Wir spüren, dass es so nicht weitergehen kann, versuchen die Welt wieder so zu machen, wie wir sie kannten, und bekommen Angst, wenn wir zu erkennen beginnen, dass uns das nicht mehr gelingt.

Angst führt zu Selbsterkenntnis

Als einzige Lösung bleibt dann nur noch die eigene Veränderung übrig. Und Menschen können sich ja auch verändern, sogar sehr grundlegend, aber nur dann, wenn sie es auch selbst wollen. Und wer sein bisheriges Verhalten ändern will, wird das nur dann tun, wenn das, was ihn anschließend erwartet, seiner inneren Natur besser entspricht als das, was er bisher gemacht hat. Wenn er sich dadurch wieder lebendiger und glücklicher fühlt, als das bisher der Fall war. Wie aber findet jemand zu dem zurück, was seiner Natur besser entspricht, wo er sich endlich ,in seinem Element‘ erlebt? Wie kommt so jemand wieder mit all den lebendigen Anteilen und Bedürfnissen in Kontakt, die sie oder er bisher so tapfer unterdrückt hatte, um optimal zu funktionieren und möglichst erfolgreich zu sein? Das ist nicht möglich, solange eine Person mit den von ihr eingesetzten Verhaltensweisen und den ihnen zugrundeliegenden inneren Einstellungen und Haltungen noch recht erfolgreich unterwegs ist. Um wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, müssten diese Muster erschüttert, destabilisiert, also in einen inkohärenten Zustand gebracht werden. Erst dann besteht die Chance, dass sich diese, das eigene Denken, Fühlen und Handeln bestimmenden Muster umorganisieren.

Moshe Feldenkrais hat das bereits in den Fünfzigerjahren für das Wiederfinden natürlicher Bewegungsmuster beschrieben. Otto Scharmer nennt es in seiner U-Theorie ,presencing‘. Und in der Biologie heißt dieses Grundprinzip jedes Neuanfangs und damit jedes wieder in Gang kommenden Entfaltungsprozesses ,Entdifferenzierung‘. Eine Leberzelle lässt sich weder durch Drücken noch durch Ziehen in eine Lungenzelle verwandeln.

Aber man kann ihr helfen, sich durch Entdifferenzierung in eine pluripotente Stammzelle zurückzuverwandeln. Und die kann anschließend unter dafür geeigneten Bedingungen, indem sie ,ihrer Natur folgt‘, zu einer Lungenzelle werden.Was aber wäre das geeignete ,Entdifferenzierungsverfahren‘ für Menschen, um in ihnen den Wunsch zu wecken, sich und ihr bisheriges Leben grundsätzlich zu verändern? Sie müssten Gelegenheit bekommen, wieder mit ihren ursprünglich einmal ausgeprägten, dann aber zunehmend von ihnen und in sich selbst unterdrückten, abgespaltenen und verdrängten Anteilen und Bedürfnissen in Berührung zu kommen. Zum Beispiel mit ihrer ursprünglich einmal vorhandenen Entdeckerfreude. Oder mit ihrer Gestaltungslust, mit ihrer Sinnlichkeit, ihrer Offenheit und ihrem Einfühlungsvermögen, auch mit ihrem Bedürfnis, sich um etwas zu kümmern und Verantwortung für etwas zu übernehmen. Was dann mit ihnen und in ihnen geschieht, wie sie fortan unterwegs sind, was sie künftig tun und vor allem lassen, ist allerdings etwas ganz anderes als das, was wir so leichthin ,Veränderung‘ nennen. Das ist eine Verwandlung. Verändern können wir Bauwerke und Maschinen, aber nichts, was lebendig ist. Denn alles, was lebt, kann sich nur selbst verändern, indem es sich verwandelt.

Auch zu dieser Erkenntnis wären wir nicht gelangt, hätte uns die Angst nicht immer wieder gezwungen, nach noch besser geeigneten Lösungen zur Wiederherstellung eines kohärenten Zustandes zu suchen. Bemerkenswert ist, wie wir auf dieser Jahrtausende währenden Suche zwangsläufig und letztendlich bei uns selbst und unserem eigenen Selbstverständnis angekommen sind. „Die Natur lässt sich nicht ändern, außer dass man sich ihr fügt“ schrieb uns schon Gregory Bateson ins Stammbuch. Aber der Natur kann sich nur jemand fügen, der sich selbst als Teil dieser Natur nicht nur versteht, sondern auch so erlebt. Wem das gelingt, der lebt fortan im Einklang, in Kohärenz mit der Natur, auch mit seiner eigenen. Er wird sich darüber freuen, dass sie sich nicht beherrschen lässt, er wird die Vielfalt natürlicher Lebensformen bestaunen und die Unvorhersehbarkeit des Lebens dankbar annehmen. Nicht mehr ständig zu müssen, sondern endlich zu dürfen, ist das Grundgefühl der Freiheit. Auch diese wichtige Erkenntnis verdanken wir der Angst.

Über den Autor: Gerald Hüther, Jahrgang 1951, zählt zu den renommiertesten Hirnforschern Deutschlands. Er hat in Leipzig studiert und in Jena promoviert, bevor er zum Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen wechselte. Hüther interessiert sich vorwiegend für die frühen Erfahrungen im menschlichen Leben und deren Einfluss auf die Hirnentwicklung, wozu vor allem emotionale Reaktionen wie Angst und Stress gehören. Seine Erkenntnisse veröffentlicht er nicht nur für die Fachwelt, sondern ebenso in – auch für Laien – gut zugänglichen Sachbüchern.

Dieser Gastbeitrag stammt aus dem Buch ,Wege aus der Angst – Über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens umzugehen‘ – mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages. (Erscheinungstermin: Oktober 2020)Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 20 Euro