Die Kunst der Stille

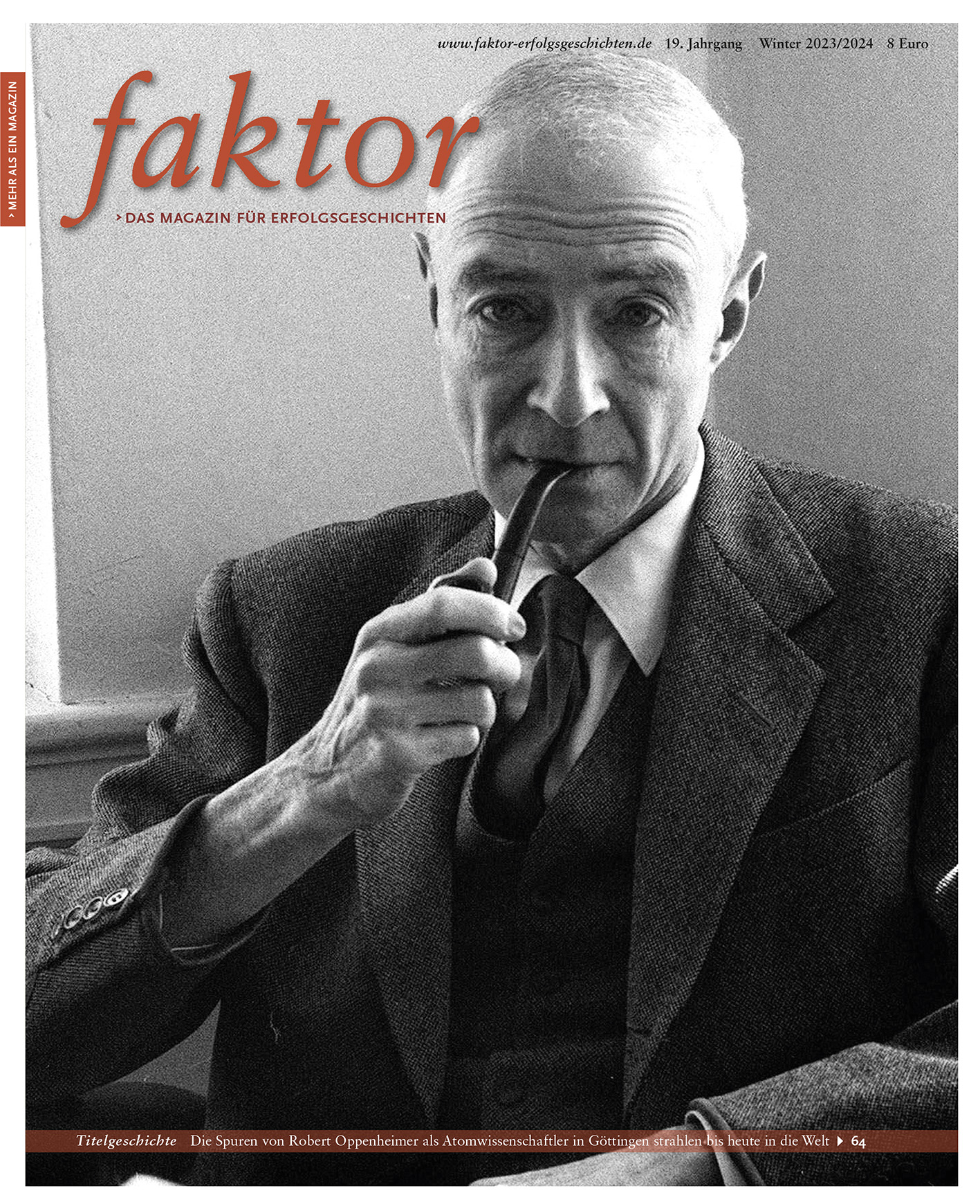

Dietmar Robert Schröter lebt seit 30 Jahren als freischaffender Maler – ein Jubiläum, das in diesem Jahr mit einer Werkschau in Göttingen gewürdigt wurde. Seine Entscheidung, einen festen Brotjob gegen ein Künstlerdasein einzutauschen, hat er all die Jahre nicht bereut. Für faktor öffnet er die Tür seines Ateliers und spricht über seine Bilder, sein Leben und die Faszination der Stille.

Eine Stichstraße in einem kleinen Dorf der Gemeinde Friedland. Auf der linken Seite steht, ein wenig versteckt hinter grünen Hecken, ein weißes Haus – das letzte, bevor die Felder ringsum die Landschaft bestimmen. Ein idealer Rückzugsort, um vor der Hektik des Alltags die Türen zu verschließen und sich ganz der Ruhe und dem eigenen Denken hingeben zu können. „Ich bin froh, dass mich die Landschaft hier nicht so sehr packt, dass ich aus dem Takt gerate“, sagt Dietmar Robert Schröter. Seit über 25 Jahren lebt der Künstler in Ballenhausen. Im Erdgeschoss das Atelier mit hohen Decken und großen Fenstern, die den Blick in die Weite führen, und mit einem Tisch, auf dem sich Farbtuben und Pinsel türmen.

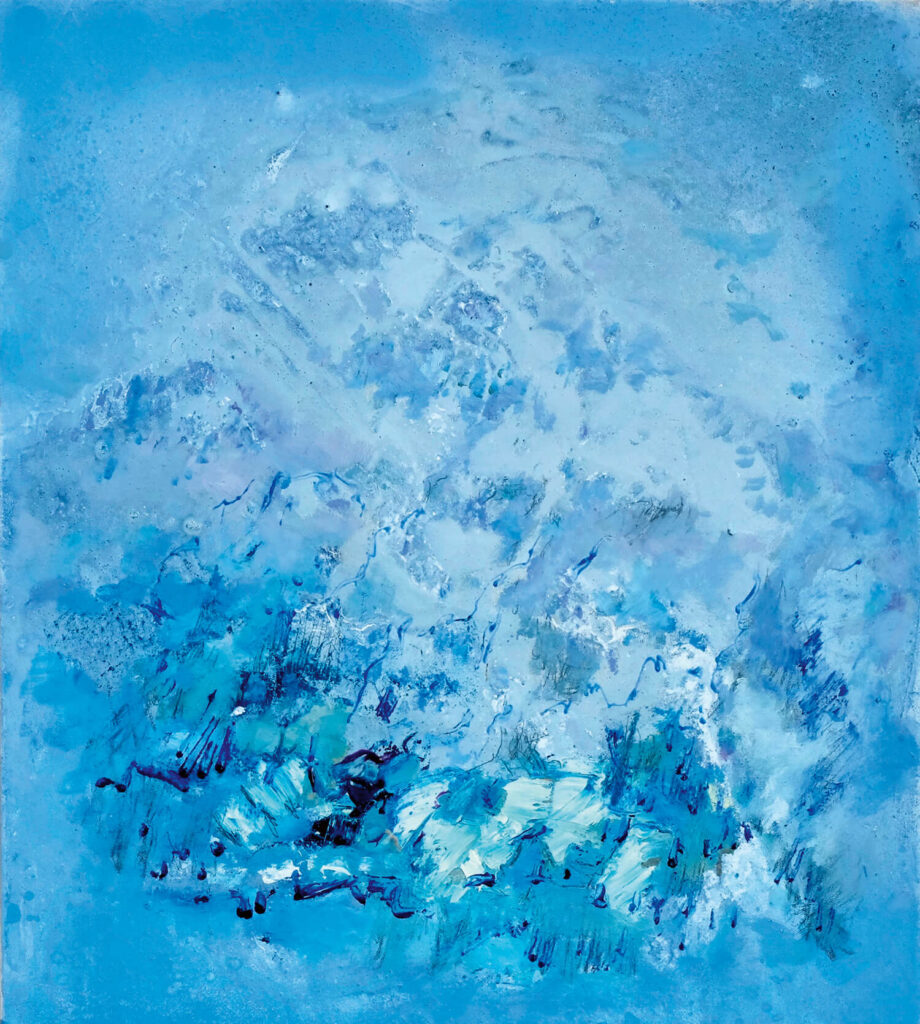

Überall lehnen Bilder an den Wänden und auf der Staffelei. Es ist eine Mischung aus Acryl- und Ölbildern, Aquarellen und Collagen. Das Werk in ein paar Sätze zu fassen, muss misslingen. Denn: „Schröters Bilder haben zwar gelegentlich Titel – ein eigentliches Thema, das zu bearbeiten gewesen und das danach benennbar wäre, haben sie nicht“, schreibt Hermann K. Ehmer, ehemaliger Professor an der Universität für Kunst und ihre Didaktik in Paderborn und Weggefährte Schröters, anlässlich einer Werkschau im Alten Rathaus in Göttingen im Jahr 2000. Jedoch zeigen sich in seinen Bildern immer wieder Landschaftserfahrungen, die „einer abbildbaren Wirklichkeit nicht mehr trauen“, so Ehmer. Was sich durchzieht, ist eine Strahlkraft. Es geht Schröter nicht um Perfektion. Malerei ist für ihn eine genuin menschliche Tätigkeit, die sich keinem Malstil verpflichtet fühlt, sondern gerade die Selbstbestimmtheit zum Ursprung hat.

Ein Haus voller Kunstwerke

Die Tür zum Nachbarraum steht offen. Darin befinden sich sorgfältig sortiert die Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Über die Jahrzehnte sind über 1.000 Werke zusammengekommen. Schröter ist über das Interesse an seinen Arbeiten und seiner Person sichtlich erfreut: „Von alleine kommen die Menschen eher selten hier aufs Dorf“, sagt der 82-Jährige. „Geht es um das Thema Kunst, haben sie wohl häufig die Befürchtung, nicht das richtige Vokabular zu finden.“ Dabei sei es egal, was einzelne Personen mit Kunst verbinden. „Die Unsicherheit im Umgang mit Malerei, Bildhauerei, Fotografie oder anderen bildenden Künsten ist durch alle Gesellschaftsschichten immer wieder zu spüren.“ Das konnte Schröter über viele Jahre hinweg beobachten. Vielleicht führt die bedingungslose Passion und die innere Überzeugung, von der Kunstschaffende oft getrieben sind, nicht nur zu Bewunderung, sondern bei vielen auch zu eben dieser Verunsicherung. Wie dem auch sei. Schröter nimmt dies mit einem Hauch ironischer Selbstbetrachtung gelassen auf. Das Haus, welches so ideale Bedingungen zum Arbeiten bietet, hat er selbst entworfen und als Bauleiter begleitet. „Ich hätte auch gern Architektur studiert“, erklärt er und kommentiert es mit einem Lachen. „Sie können ja schreiben: Nicht einmal zum Architekturstudium hat es gereicht …“ Dass er das nicht ernst meint, steht ihm ins Gesicht geschrieben.

„Da gibt es frühe Erfahrungen, eigene Malereien, die ich – atypisch für einen Fünfjährigen – gesammelt habe“, erzählt der freischaffende Maler heute. „Später fesselten mich Zeichnungen eines zehnjährigen Mitschülers derart, dass ich sie mitnahm, um sie mir mit Stecknadeln übers Bett zu hängen.“ Im Grunde, so könnte man meinen, war sein Weg schon früh erkennbar. Doch die Entscheidung, ausschließlich von der Malerei zu leben, fiel erst etliche Jahrzehnte später. Er studierte – mit Unterbrechungen – von 1962 bis 1972 Kunst und ihre Didaktik in Göttingen, Hannover und Braunschweig, um anschließend als Fachseminarleiter über elf Jahre Referendare auf ihre zukünftige Arbeit als Lehrer in Kunst und Germanistik vorzubereiten. Die Leidenschaft für das Malen begleitete ihn stets. Bereits 1958, mit 22 Jahren, zeigte er im Haus der Jugend in Kassel erstmals seine Werke. Und über die Jahre sollten viele weitere Ausstellungen folgen – nicht nur in Göttingen, sondern deutschlandweit, drei große Einzelausstellungen allein in Berlin.

„Eine Ausstellung vorzubereiten ist noch immer sehr spannend für mich. Mir gehen dann Dinge wie diese durch den Kopf: Ach, das habe ich tatsächlich gemacht … Naja, für die damalige Zeit“, sagt Schröter und lacht. Es komme nicht selten vor, dass er sich alter Bilder nach vielen, vielen Jahren wieder annimmt und erneut an ihnen arbeitet. Doch was passiert dann in ihm? „Angst. Angst, mich wieder heranzuwagen“, gesteht der Maler. „Darum standen sie ja so lange.“ Er als Kunstschaffender ist die entscheidende Instanz, wenn es um die Beurteilung geht, ob ein Werk fertig ist, ob gelungen.

Im Sommer 1988 stellte er sich zum ersten Mal in seinem Leben ernsthaft seiner eigenen Kritik – und für Schröter wurde es zum Jahr der Entscheidung. Er nahm einen Kredit auf, um sich das Material zum Arbeiten leisten zu können, lebte in einer alten Fabrikhalle – und malte. „Ich habe mich gefreut. Endlich konnte ich das, was ich sonst gelegentlich machte und immer machen wollte, auch wirklich tun. Ich konnte sehen, ob ich meinen Ansprüchen genügte, um zukünftig als Freischaffender zu leben.“

Lebenserwartung freischaffender Künstler ist besonders hoch

„Eigentlich bin ich freischaffender Künstler geworden, weil diese Berufsgruppe die höchste Lebenserwartung hat. Denken Sie nur an Michelangelo, er wurde fast 90 Jahre alt, oder Picasso oder an Gerhard Richter – seine Werke sind auf dem Markt die teuersten eines lebenden Malers“, sagt Schröter mit einem Blitzen in den Augen – ein hellwacher Geist, der auf den Nimbus eines erhabenen Künstlers gern verzichtet und stattdessen immer wieder Gegebenheiten wie diese infrage stellt: Warum um alles in der Welt ergreift ein Mensch diesen Beruf? Wohl wissend, dass es darauf keine Antwort geben wird. Außer jener, dass er es einfach tun muss.

So scheint es nur natürlich, dass im Jahr 2018 eine Werkschau in der Alten Feuerwache in Göttingen die 30 Jahre seines Schaffens zwar als Retrospektive gestaltete, aber dies noch lange nicht das Ende seine Arbeit darstellt. „Wenn ich nicht erwarten könnte, dass es noch etwas Neues gibt, was überraschend ist, würde ich aufhören“, sagt Schröter, während er ein Bild nach dem anderen in seinem Atelier präsentiert. Er möchte seine Kunst nicht erklären, entweder, sie bewegt beim Betrachter etwas oder auch nicht. Zulassen, was ist. Und dennoch kann er wunderbar über seine Bilder reden. Dem Dogmatismus, ein Künstler rede nicht über sein Werk, begegnet er mit Gelassenheit: „Es gibt Biografisches, Anekdotisches, Emotionales, Situatives, Handwerkliches – darüber kann man doch reden. Aber man kann das Bild nicht ersetzen durch Sprache. Dieser Versuch ist untauglich.“

Über seine biografischen Hintergründe möchte er gar nicht so gern erzählen. Zu schnell würden die Werke allein aufs Biografische reduziert. „Aber meine Bilder resultieren nicht nur aus der Biografie, es spielen so viele Aspekte mit hinein“, erklärt der Maler. Letztlich haben zu viele Einflüsse ihn und sein Werk geprägt, als dass sie sich auf wenige Ereignisse reduzieren ließen. Aber dennoch, er erinnert sich an die Zeit am Gymnasium in Northeim. Damals in den 1950er-Jahren existierten keine Gemälde als Farbdrucke. Es gab kein KunstjournaI. In Zeitschriften und Büchern sah man die großen Namen des Jahrhunderts in Schwarzweiß. Picasso in Schwarzweiß. Paul Klee, Monet, Kandinsky. Und dann fand 1955 in Kassel die erste ‚documenta‘ statt. „Alles, was mit Kunst zusammenhing, war für mich atemberaubend. Und nun kam internationale Kunst nach Deutschland.“ Die Begeisterung von damals flammt wieder auf, wird spürbar und Bilder wie diese werden greifbar: Das Jahr 1961. Schröter in Paris als junger Student. Überwältigt vom Leben dieser pulsierenden Stadt, vom Louvre. Sein Professor führt ihn und seine Kommilitonen in die Galerie von Daniel- Henry Kahnweiler, dem Galeristen von Pablo Picasso. „Ich habe Picasso tatsächlich persönlich gesehen. Er stand da, hat gelächelt“, sagt Schröter und erinnert sich noch gut daran, dass er an jenem Tag Werke des Meisters zu Gesicht bekam, welche die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte.

Auch in Schröters Atelier stehen Werke, die bis heute keiner kennt. Manche Bilder hat er über die Jahre vernichtet. Andere brauchen ihre Zeit und wieder andere entstehen in einem einzigen Atemzug. Einige fließen, obwohl sie durchaus komponiert sind. Manche sind episch – weit erzählend. Es gibt betont rhythmische Bilder und andere, die sehr räumlich surreal sind. „Ich lege großen Wert darauf, dass meine Werke auch als meine wiederzuerkennen sind. Selbst unter einer Million Bildern würde ich meines erkennen“, sagt der Maler. „Aber dennoch liegt keines davon sozusagen in einem leeren Raum – sie nehmen Bezug aufeinander.“ Es lassen sich Bildergruppen erkennen, innerhalb derer sich verwandtschaftliche Beziehungen zeigen – wie bei Landschaften und Landschaftsähnlichem. Acrylbilder, die fließen wie ein Aquarell, oder Bilder, in welchen die Genauigkeit der Abbildung maßgeblich ist.

Energischer Schaffensprozess

In einem über ihn gedrehten Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012 wirkt sein Schaffensprozess energisch und kraftvoll. Pinsel werden schwungvoll benutzt und schwer beansprucht. Doch dies ist nur ein Teil der Persönlichkeit – es gibt durchaus die andere Seite, die ruhige, besonnene und nachdenkliche. „Ich denke, dieses Kraftvolle ist dem Medium Film geschuldet“, sagt er. „Obwohl ich oft sehr lange Zeit vor meiner Leinwand sitze und gar nichts tue. Ich sitze einfach nur da.“ Und man kann sich die Stille des Raumes vorstellen, die so wichtig ist, damit sich ein Gedanke, ein Gefühl, eine Aussage formen kann.

„Was wir heute meist erleben, ist ein Überangebot, eine wahre Inflation der Kunst. Es könnte auch mal schön sein: eine leere Wand!“, sagt Schröter, obwohl es auch in seinem Zuhause anders aussieht und allein seine hier gesammelten Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen noch unzählige weitere Wände füllen würden. Doch, was er sagen möchte, hat durchaus seine Berechtigung: „Wenn alles vollgestopft ist, kann keine Aussage gemacht werden.“ Und es wird noch einmal deutlich, wie sehr sein Rückzugsort, seine Freiheit, jeden Morgen ins Atelier zu gehen und zu malen, eine Lebensentscheidung für einen zumindest zeitweisen Rückzug aus der Gesellschaft ist. Um es mit dem deutschen Komponisten Johannes Brahms zu sagen:

„Frei, aber einsam.“ So ist denn die Kunst, die hier entsteht, etwas, das der Stille entrissen der Welt etwas hinzufügt. Einen Moment des Innehaltens beim Betrachten. Einen Moment, in dem wir uns als Betrachter mit der Welt eines anderen Menschen auseinandersetzen, uns mit ihm vertraut machen und verbinden.